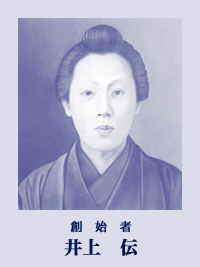

久留米絣は、江戸時代後期、現在の福岡県久留米市で生を受けた、井上 伝(いのうえでん)という当時12才の少女のインスピレーションから生まれました。伝はある日、着古した藍染めに白い斑紋を見つけ、後の久留米絣の元となる技法をひらめいたと伝えられております。その後も精力的に工夫を重ね、普及活動を続け、15歳の頃に20数人の弟子がいたそうです。さらに1839年大場太蔵が、絵や文字を自在に表現しようと工夫を重ね、1844年頃には牛島ノシが久留米絣の代表的柄とされる小紋を考案し今日に至っております。

先染めの木綿である久留米絣は、完成までに約30工程にも及ぶ作業を有します。今もそのほとんどは手作業で行われており、その一つ一つの工程に熟練した経験と技を必要とします。反物は巾37~38cm、長さ12m。縦糸と緯糸が織り成す紋様は精巧さを極め、美しく、木綿ならではの素朴な風合いがあり、いにしえのロマンを物語る逸品です。

久留米絣づくりはここから始まります。

いわば、設計図です。

絣の図案に基づき経糸(タテ糸)の絣糸と地糸の糸数を割り出して、大枠に巻き取ります。緯糸(ヨコ糸)は20本単位で、経の長さの中にある柄模様の数に応じて整え、精錬、漂白、糊付を行います。

絣の基本となる括りは経糸、緯糸とも柄部分を括って防染するための作業で手括り、機械括りがあります。

この工程が仕上がりのよしあしを決めます。

染めを繰り返すうちに艶やかに輝く黒みがちの紺が現れます。何度も水を替えながら糸に付着した不純物と余分な染料を抜きソーピング(湯洗)して乾燥します。

地色以外の色を使用する場合の作業で、多彩な色柄が得られます。摺り込み後、蒸すことにより色を定着させます。

糊付は毛羽立ちを防ぎ、強度を強めて経糸の張力を均一化し、絣乱れや糸乱れを防ぎます。製織を容易にするための作業です。

経糸(約150m)を大枠に巻き付け図案通りに巻き台で柄を作り、巻箱に巻いていきます。

20本のトング(緯糸を巻く平板)を並べ、トングの基本線の上に緯糸の耳が一直線になるように巻いていきます。

経糸の紋様とトングに巻いた緯糸の紋様を重ね合わせて織っていきます。

糊を落とすためぬるま湯に浸けることで布は収縮し、しなやかになります。水洗いの後、竿にかけて天日で乾燥させます。

織物を尺台に乗せ、鋏でふし等を取り、幅及び仕上がりを調べながら所定の長さに切り四つ折りに整反します。

Copyright(c)2010 Nomura orimono All right reserved.